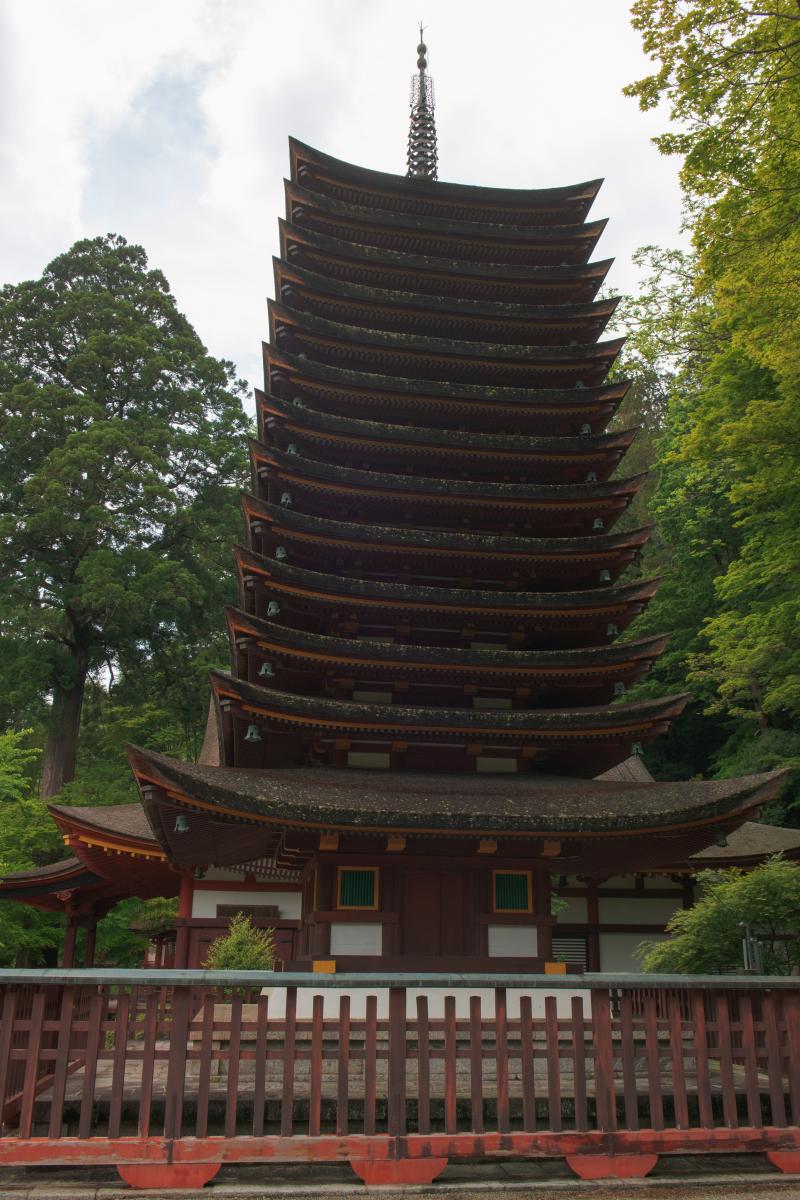

「談山神社」十三重塔と極彩色の本殿が美しい桜・新緑・紅葉の名所

奈良県桜井市の多武峰(とうのみね)にある神社で、祭神は藤原鎌足です。十三重の塔がシンボルとなっており、桜・新緑・紅葉の名所にもなっています。

「談山神社」の写真ギャラリー

談山神社の概要

西暦645年に中大兄皇子と藤原鎌足が多武峰で「大化改新」の談合を行ったことから、この山は談山と呼ばれるようになりました。

藤原鎌足の長男が木造の十三重の塔(重要文化財)を建造したことが談山神社の起源となっています。

春の桜、初夏の新緑・紫陽花、秋の紅葉、冬の雪景色と一年と通し様々な風景を見せてくれます。

談山神社へのアクセス・駐車場

桜井市街からは国道165号の「薬師町交差点」から県道37号(桜井吉野線)で南下します。

6kmほど進むと「八井内」という交差点に出ます。ここを右折し県道155号に入ります。500mほど行くと道の左右に駐車場があります。この駐車場から徒歩5分ほどで談山神社になります。

一番近い駐車場は「談山神社第5駐車場」になります。道路が狭いので、県道155号に駐車して歩くのが良いでしょう。

談山神社のアクセスはページ下部のマップをご覧下さい。

談山神社撮影のアドバイス

[光の条件]

十三重塔は下から写す場合、北向きとなります。朝・昼・夕(営業時間8:30~17:00)と撮影可能ですが、午前11時から午後1時ぐらいの順光が良いと思います。

十三重塔の全体を写す時は東側から西を向いて撮影するようになりますので、こちらは午前中が順光となります。

十三重塔をメインで撮影するのであれば午前中から昼にかけてが光の条件が良いですね。

[レンズ]

十三重塔を下から撮る場合は望遠レンズ(70-200mm)、近くから撮影する場合は広角レンズ(14mmから20mm程度)が良いです。

規模の大きな神社なので標準・望遠・広角レンズそれぞれで撮影を楽しむことができます。

[三脚]

三脚は建物の外では使用可能となっています。他の参拝客の迷惑とならないように配慮しながら撮影しましょう。

談山神社入口

県道155号の駐車場から階段を降りて一本奥の道まで歩きます。

途中に神社に一番近い「談山神社第5駐車場」があります。第5駐車場の角を左に曲がり歩いていくと談山神社の入口になります。

手前側の入口は通常閉まっているようで、西側(奥)の入口から神社に入るようになっていました。

談山神社の前の道路は旅館やお土産店などが並んでいて、観光地の雰囲気になっています。

こちらが西側(奥)の入口です。

「談山神社案内図」

図を見ると右側の鳥居から本殿まで一本の階段で繋がっています。こちら側の入口は閉まっているので、この案内図の左側(西側入口)から境内に入りました。

十三重の塔を経由して本殿に向かうコースになります。

「料金所」

この写真の左側の建物が受付です。拝観料は600円(大人)となっています。

境内に入ると朱塗りの建物があります。

新緑の時期は赤と黄緑のコントラストが綺麗でした。

「歴史ある建物」

塗りが剥げて木が丸出しになっている社。

境内一帯が古刹の雰囲気に包まれており、歩いているだけで癒やされます。

「重要文化財・末社・総社本殿」

延長4年(926)の勧請で、天神地祇・八百万神をまつり日本最古の総社といわれている。

現在の本殿は、寛文8年(1668)造替の談山神社本殿を、寛保2年(1742)に移築したものである。

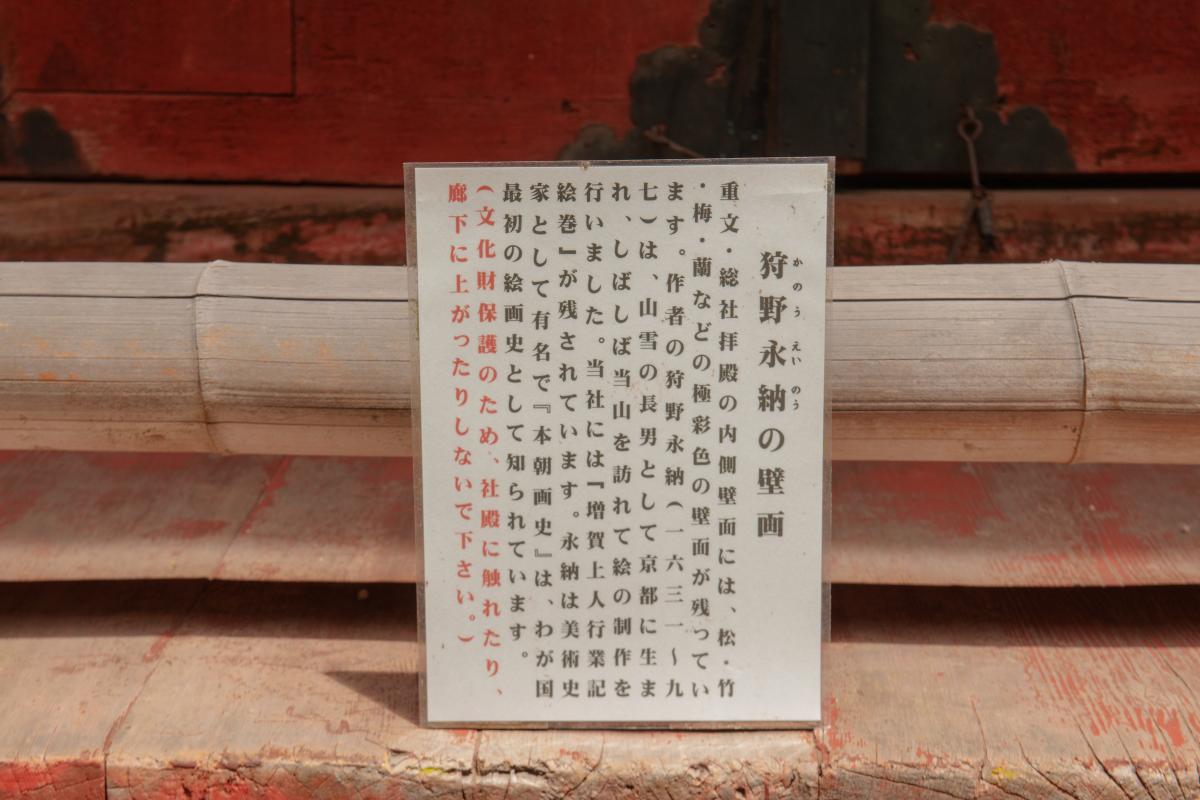

「狩野永納の壁画」

重文・総社拝殿の内側壁面には、松・竹・梅・蘭などの極彩色の壁画が残っています。

作者の狩野永納(1631-97)は、山雪の長男として京都に生まれ、しばしば当山を訪れて絵の制作を行いました。

「社と新緑」

古びた建物、アートのような枝。

談山神社は千年もの時を感じるような空間になっています。

「神廟拝所」

広場の右側に少し大きめの建物があります。こちらは神廟拝所と呼ばれる建物です。

「権殿」

広場から階段を登ると「権殿」があります。

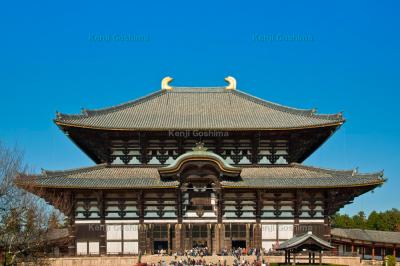

「十三重塔」

権殿の右奥には十三重塔が見えます。緑や紅葉に埋まった十三重の塔はこの位置から撮影すると撮影しやすいです。

「十三重塔」

下から見上げるので十段しか見えていません。

「儀式殿」

権殿は別名「儀式殿」と呼ばれているようです。

建物には「儀式殿」の文字が記載されていました。

石垣と建物が美しかったので、低彩度のレタッチで渋めに仕上げてみました。

「比叡神社」

権殿の横には比叡神社がありました。

細かい格子模様が美しい建物です。

十三重塔

「十三重塔」が近くに見えてきました。

ここまで来ると土台まで見えてきます。塔は柵で囲われています。

近くから撮影するときは広角レンズのほうが良いですね。

塔の横まで歩いてきました。

奥に見えるのが先程の「権殿」になります。

「十三重の塔・全景」

5重の塔の2倍以上の重なりがあるので、凝縮された感じがする建物です。

「十三重の塔・案内板」

藤原鎌足公長子・定慧和尚が、父の供養のために白鳳七年(687)に創建した塔婆で、現存のものは享禄五年8(1532)の再建である。

木造十三重塔としては現存世界唯一の貴重な建造物である。

楼門

十三重塔を通ると階段の先に楼門が見えてきます。

いよいよ本殿が近づいてきました。

左側には「西宝庫」があります。

どっしりとした構えの門は威厳がありますね。

「新緑と楼門」

一つ前の写真から楼門の切り撮りです。

右側の木の枝のバランスがとても良く、美しい写真を撮ることができます。

「十三重塔を見下ろして」

楼門の階段を登って振り向くと、十三重塔を上から見ることができます。

右上の木の葉で全体が見えなくなりますが、それを味とすれば新緑や紅葉の雰囲気のある写真になりますね。

「ワイドで撮影」

横構図で周囲の木々を入れるとこのような写真になります。

新緑も良いですが、紅葉の時は更に美しさが増しそうです。

談山神社 拝殿

談山神社は拝殿の中に入ることができます。

この撮影位置が拝殿への入口となります。ここから右側の建物の中に入ることができます。右側が拝殿、左側が本殿になっています。

拝殿に入る前に外側から撮影した写真です。

照明が吊り下がっており、美しい建物になっています。

拝殿入口に下駄箱があるので、そこに靴を入れ、拝殿に入ります。

外の廊下を歩くことができます。縦構図で撮影してみました。

拝殿の建物から中庭や本殿を眺める形になっています。

荘厳な雰囲気で静かな時間が流れていました。

この写真は彩度を下げて、渋めの雰囲気に仕上げました。

前の写真は低彩度で仕上げましたが、この写真は通常のレタッチで仕上げています。実際の見た目はこの写真の色に近いです。

「新緑の窓」

拝殿の中からは新緑や紅葉を眺めることができます。建物がフレームになり、その中に展開される新緑や紅葉のストーリー。

この部屋はとても広く、心が落ち着く空間になっていますよ。

本殿は重厚感があり、美しい建築物です。

「太鼓」

近くには寄れませんが、廊下から撮影することができます。

「青空と拝殿」

撮影日は晴れていたので、新緑と青空に包まれる神社の写真を撮ることができました。

「拝殿の下」

拝殿は宙に浮いているような作りになっており、外からは床下の支柱を見ることができます。

下の砂まで美しい模様になっており、古くから伝わる美の意識に感動します。

「宝物庫」

新緑に包まれている建物が美しかったので、下側から撮影しました。

恋神社(東殿)

東殿は恋神社とも呼ばれ、縁結びの神として信仰が厚いそうです。

「恋神社」

「新緑に包まれる拝殿」

拝殿下の階段から撮影。空を埋め尽くすような新緑を見ることができます。

「石垣」

境内の石垣はお城を彷彿とさせます。

「カエデ」

新緑の中に潜り込んで撮影しました。朱色の建物が多いので、緑の後ろに配置するとコントラストが綺麗な写真が撮れます。

談山神社 アクセスマップ(地図)

撮影スポット情報

| 項目 | Data |

|---|---|

| 名称 | 談山神社 |

| ふりがな | たんざんじんじゃ |

| 住所 | 奈良県桜井市多武峰319 |

| 駐車場 | 有 / 無料:100台以上 |

| トイレ | 有 |